Contents

化学と物理の勉強の進め方

今週から岡野の化学と橋元の物理に入りました。

化学のドレミファのおかげで、出てくる単語に親近感が湧きました。この瞬間、時間はかかったけれど読んでよかったと思いました。改めて第2領域の大切さを感じました。

今までどのように勉強していくかを先取りすることも含めての第2領域でしたが、実際ビデオを視聴すると、”どのようにノートにまとめていくか”で立ち止まってしまいました。

最初は

1)1回目・・・予習として視聴する

2)2回目・・・ノートにまとめる

3)3回目・・・補足しながら、復習として視聴する

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

と考えていたのですが、実際視聴してみて、

1)予習で、単元単位でテキストを読む

→必要に応じて (26穴空けたコピー用紙に) まとめる。

(読むだけだと、理解の深さが浅くなるため)

2)ビデオ視聴しながら、1)に補足、まとめる

3)復習でテキストを読み、2)に補足する

4)上記1~3をA4ノートにまとめる

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

2回ノートにまとめることになりますが、最初はこのやり方で、徐々に改善していけばいいかなと思っています。

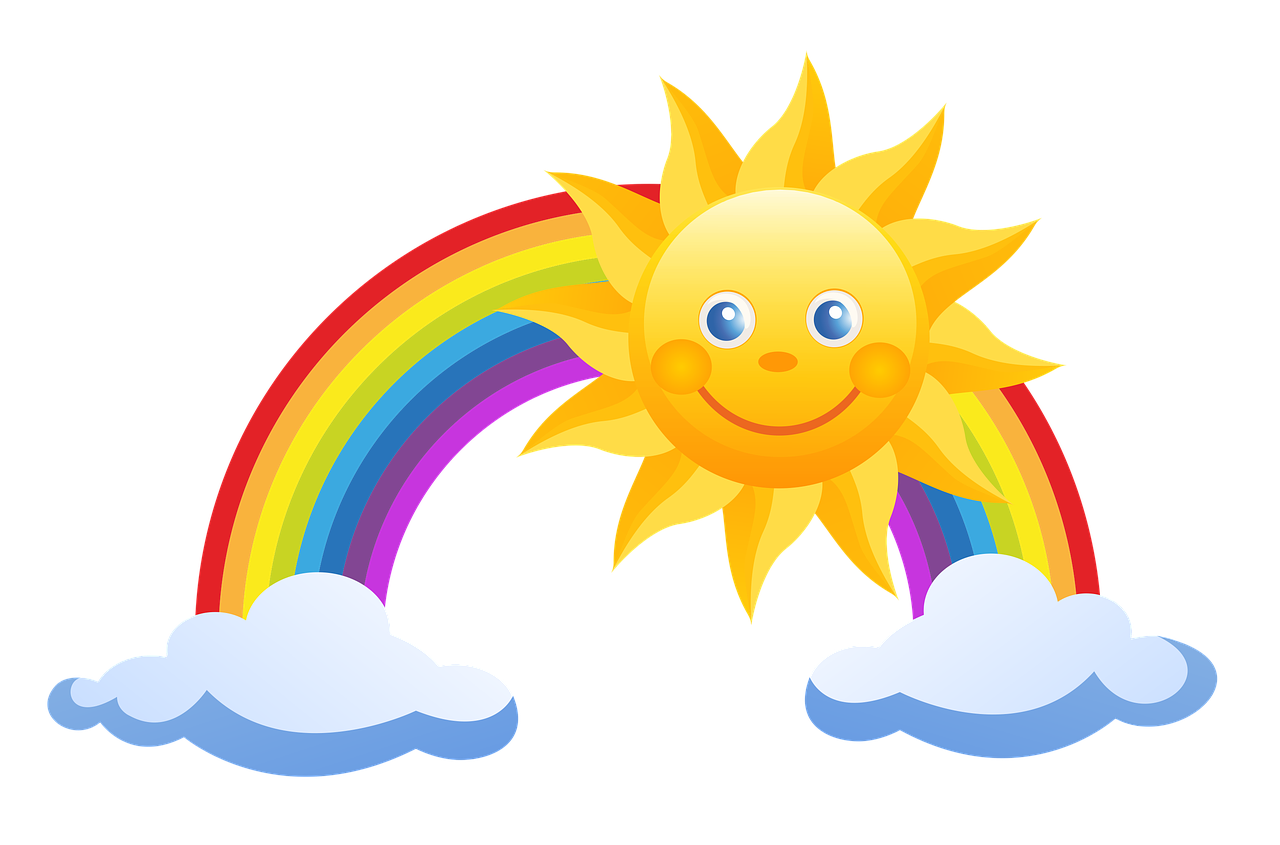

第2領域と今後の勉強の比率

岡野の化学に入り、感じたことは「第2領域の大切さ」です。3月に一度視聴したのですが、そのときはどこから手をつけていいか分かりませんでした。しかし、化学のドレミファのおかげで全体の流れと重要なポイントが分かりました。私にとっては第2領域として読んだ化学のドレミファの底力を感じた最初の瞬間でした。

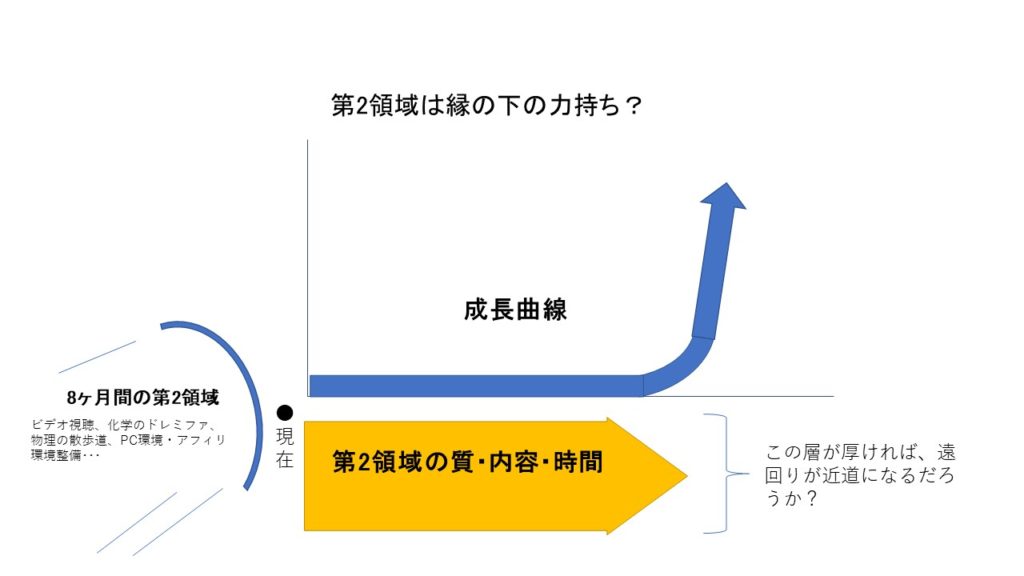

最初は化学・物理に8割、第2領域に2割を充てようと思いました。

まず第2領域の整理をしました。今毎日やっておいてこそ、1~2年後の伸びしろとなる部分です。第2領域は時間を削っても持ち時間の5割に達してしまいました。今、5割の時間を第2領域に取っていいものか悩みましたが、仕事をしていない今だからこそできることなので、ここは挑戦してみることにしました。

これも今まで第2領域に時間を費やしてきて、その大切さを今感じ取っているからこそ、今は第2領域の時間を削ってはいけないと思ったからです。

今までの成果と今後の予測を図に表すとこんな感じです。

1)2月から9月までをほとんど第2領域に費やし、その効果を今感じとっています。これだけ時間を費やしても、小さな効果を感じ取ることができるまでに8か月かかりました。

ということは、今5割の時間を第2領域に費やしても、1~2年後に効果を感じられれば早いほうだと思います。

そこで出した結論は、第2領域を最優先する(=毎日やる)ことです。

この結論の決め手は「THE ONE THING」でした。

(ブックレビューで紹介されました)

この本をちょうど読書ノートにまとめていたところでした。1日の半分を第2領域に使うのはどうかと思いましたが、ノートを読み返して、今はやることにしました。やってみて問題が出れば、その時点で改善していこうと思います。

今後半年間は下記の図のように時間を使おうと思います。

2)体力には勝てない・・・無理をしない

仕事を辞めれば、1日12~13時間は勉強ができると思っていたのですが、実際は体力が許しません。密度を濃くしてやるしかありません。これもこの8か月間、いろいろ試した結果でもあります。

実は仕事を通して体力をつけていたつもりでした。しかし、一日中動き回る仕事より、勉強して座っているだけの方が疲れ、睡眠も多く必要になることがこの半年余りで分かりました。思う通りにはいきません。だからこそ、時間の大切さを感じます。

量をこなすこと、そして第2領域を地道にやっていくことが1~2年後につながると思います。大きな伸びしろができあがるように今できることをやっていきます。